【東京23区・柏市・野田市・春日部市・境町周辺】助産師が解説|お産の痛みについて

陣痛が来た時は、まずはリラックス

【産痛について】

産痛とは、赤ちゃんが生まれるために、子宮が収縮したり、産道が広がったり、骨盤や会陰部分が圧迫されたりすることで感じる痛みのことです。

▶ お産の痛みを和らげる方法はこちら

▶ 子宮口の開き方について詳しくはこちら

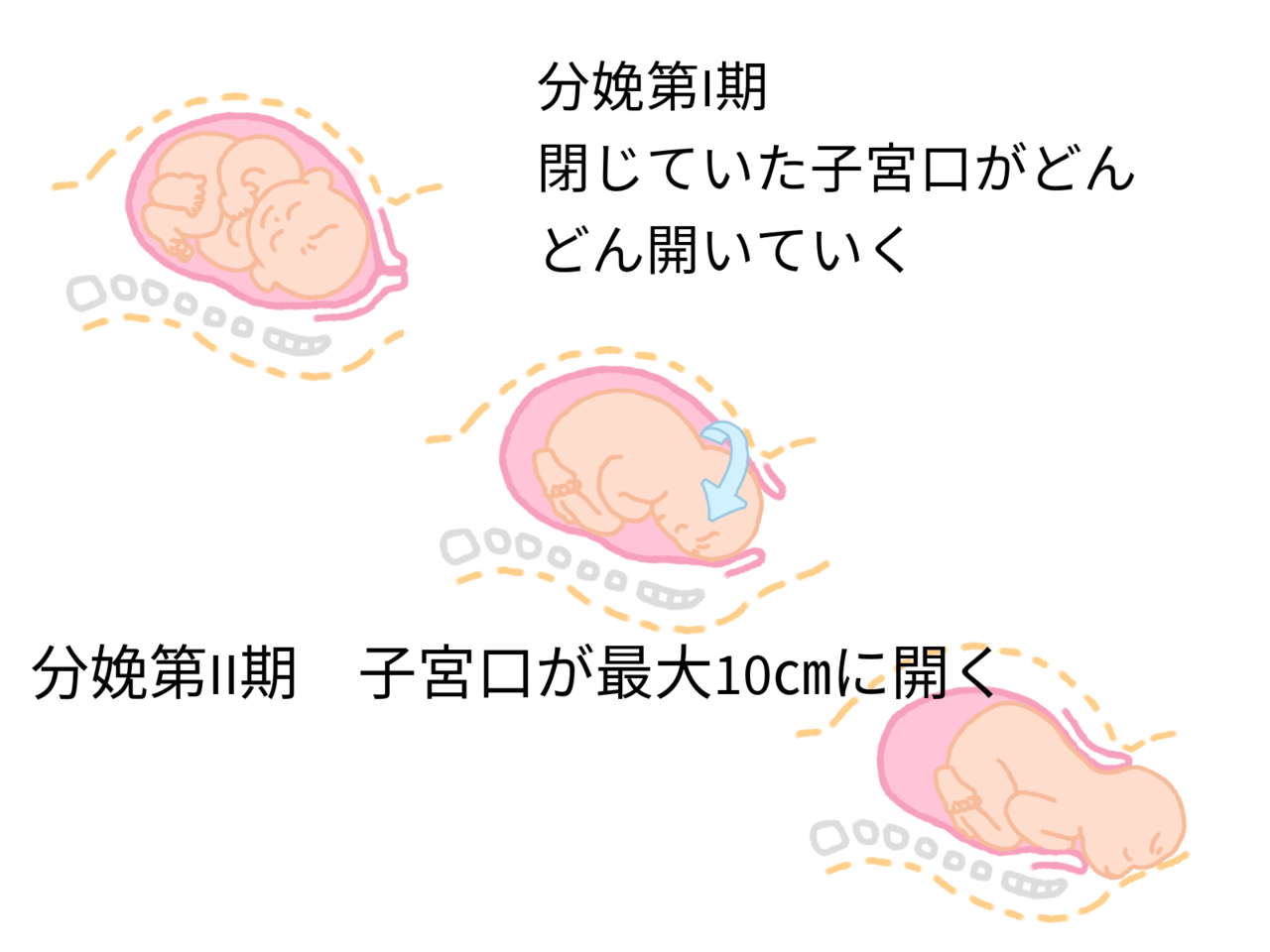

分娩は3つの段階に分けられます。陣痛が始まってから子宮の出口が完全に開くまでを第Ⅰ期、その後赤ちゃんが生まれるまでを第Ⅱ期、胎盤が出てくるまでを第Ⅲ期といいます。

(分娩第Ⅰ期)

分娩開始から子宮口全開大までの時期をいい、初産婦は約10〜12時間、経産婦は約5-6時間程度となります。分娩が始まると、まず「陣痛」と呼ばれる痛みが始まります。これが子宮の収縮によって起こり、赤ちゃんを押し出すために重要な役割を果たします。子宮の上の部分が収縮して、子宮口が開いたり、子宮の下の部分が広がったりすることで、お腹や腰、背中の下の部分が痛みとして感じられることがあります。

▶ 陣痛が始まったら読んでほしいことはこちら

陣痛は波のようにやってきて、間隔が狭くなっていきます。

陣痛が進むと、子宮口が開いていきます。この過程で、子宮の収縮に伴う強い痛みや圧迫感が感じられることがあります。この痛みは非常に強く、しばしば腰や背中に放散されます。

(分娩第Ⅱ期)

分娩第Ⅱ期は子宮口全開大から児娩出までの時期をいい、初産婦は約1-2時間、経産婦は約30分-1時間程度となります。子宮口が完全に開くと、出産の準備が整います。この時、赤ちゃんが産道を通るために「いきみ」の力を使うことが必要です。子宮の収縮や子宮口の伸びによる痛みは少し楽になりますが、子宮の下の部分が広がる痛みはまだ残ります。さらに、赤ちゃんが下がることで、会陰や産道が広がる痛みが加わります。特に会陰の部分では、焼けるような痛みを感じることが多いです。

(分娩第Ⅲ期)

分娩第Ⅲ期は児娩出から胎盤娩出までの時期をいい、初産婦では約15〜30分、経産婦では10-20分と言われています。分娩第Ⅲ期は20分ほどで、通常はあまり痛みを感じませんが、ママによっては胎盤が出る際にも痛みを感じることもあります。また、産後の子宮収縮による痛みが感じられることもあります。いわゆる後陣痛(こうじんつう)です。特に、初産よりも経産婦の方が痛みを感じやすいことがあります。

これらさまざまな部位の痛みは分娩第Ⅰ期から第Ⅱ期で突然変化するものではなく、強さを増しながら徐々に変化していきます。

柏市・流山市・野田市・春日部市・境町・つくばみらい市周辺で出産を控えている方へ、助産師が妊娠・出産をサポートしています。

▶ お産と睡眠の関係についてはこちら

▶ 柏市でマタニティフォトを希望する方はこちら

出産が近づいてくると、よく耳にする「子宮口」という言葉。

でも、具体的にどんな変化が起こるのか、イメージできない方も多いかもしれません。

ここでは、現役助産師の視点から、子宮口についてわかりやすくご説明します。

【子宮口とは?】

子宮口は、赤ちゃんが外の世界へと進んでいくための**「出口」にあたる場所です。

普段はしっかりと閉じている子宮頸管(ちくわのような筒状の部分)**が、出産に向けて少しずつ開いていきます。

妊娠中は、子宮頸管の長さは約3〜4cm。

赤ちゃんが安全に育つために、しっかりと閉じた状態を保っています。

子宮口が開いていく流れ

出産が近づくと、不規則なおなかの張り(前駆陣痛)が起こり、子宮頸管が柔らかく、開きやすく変化していきます。

そして、いよいよ本格的な陣痛が始まると、子宮口はどんどん開き、最終的には10cmほどの大きさに。

これにより、赤ちゃんが産道を通って外へ出られる準備が整うのです。

赤ちゃんにとって、産道はとても狭い通り道。

ママが「いきむ力」でサポートすることで、赤ちゃんは無事に生まれてきます。

スムーズな出産のために大切な3つの要素

出産がうまく進むには、次の3つの要素がバランスよく働くことが必要です。

-

娩出力(べんしゅつりょく)=陣痛といきむ力

-

産道(さんどう)=赤ちゃんの通る道

-

娩出物(べんしゅつぶつ)=赤ちゃんや胎盤など

この中でも、特に**娩出力(陣痛といきみ)**はとても大切なポイント。

陣痛を上手に味方につけるためには、産痛(さんつう)を和らげる工夫を知っておくことも役立ちます。

▼【関連記事】

[助産師が教える!お産の痛みの和らげ方)]

柏市・野田市・春日部市・境町エリアで出産準備をサポートしています

「自分の体はちゃんと準備できているのかな?」

「出産に向けて何を知っておけばいい?」

そんな不安を抱えている妊婦さんへ。

現役助産師が、柏市・野田市・境町周辺を中心に、出張相談や個別アドバイスを行っています。

お気軽にお問い合わせください

\マタニティ・出産準備のご相談はこちら/

▶ [LINE公式アカウントから相談する]

▶ [ホームページお問い合わせフォーム]

▶ [Instagram DMからも受付中]

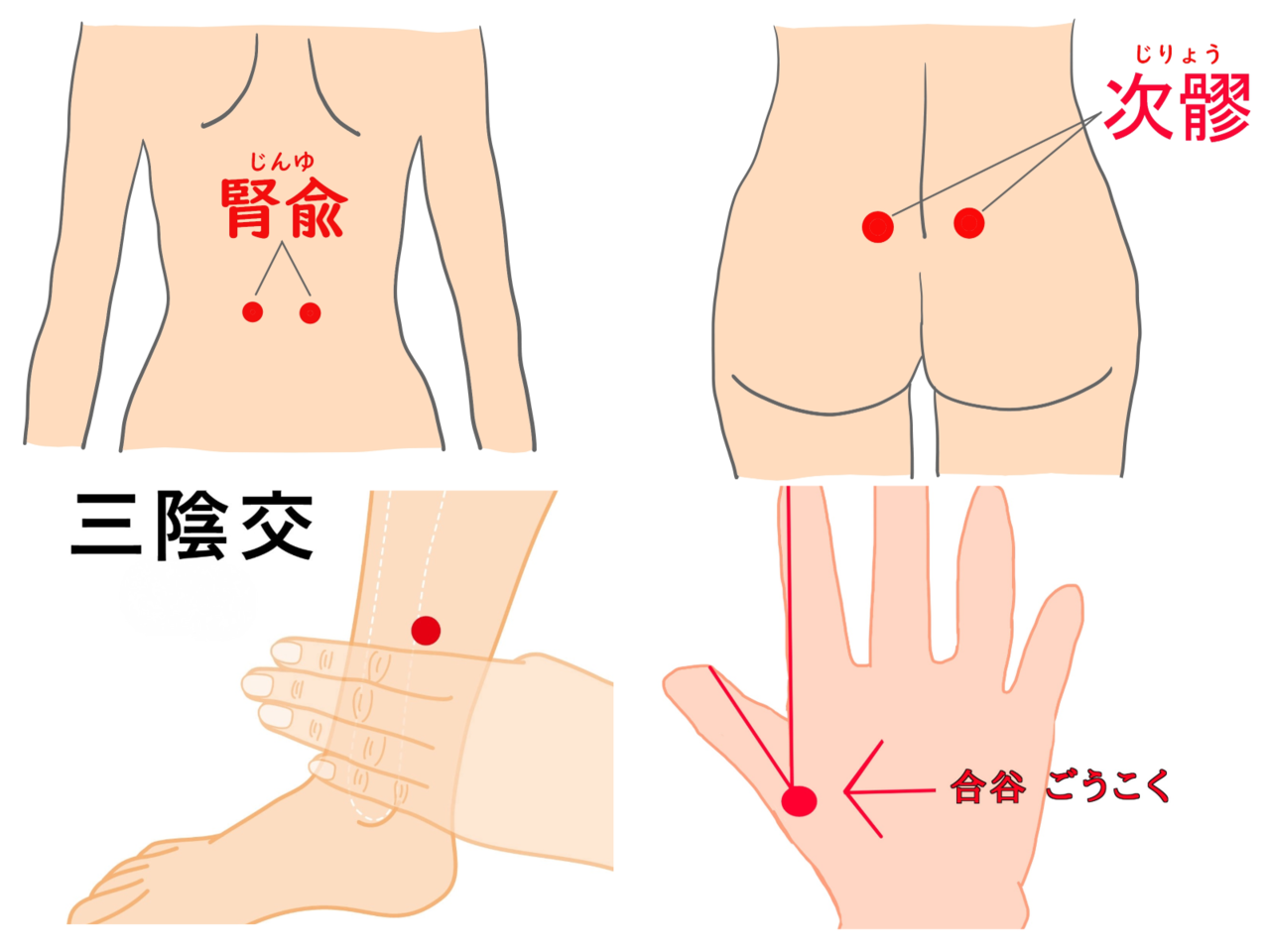

腎兪(じんゆ)

ウエストラインにあります。腰 に手を置いて親指が届くあたりです。

次髎(じりょう)

お尻の割れ目の上・背骨の終わりに逆三角形のかたちの仙骨があります。その仙骨の骨の両脇に、へこみがたて4つに並んでいます。その上から2番目のへこみに、次髎というツボがあります。左右対称に2箇所になります。腰にあるツボであることから、骨盤内の血行を良くし腰痛に効果があるとされています。また、仙骨を刺激することでリラックス効果があるとされ、痛みをやわらげる効果も期待できるかもしれません。

三陰交(さんいんこう)

三陰交とは、足の内くるぶしから指4本分上の位置・すねの骨の少し内側にあるツボです。

安産や陣痛促進に効果があるとされており、温めてあげることで痛みをやわらげるともいわれています。女性ホルモンを促す効果も期待できるため、産後の身体の回復にも良いとされています。

合谷(ごうこく)

手背側の母指と示指がまじわるところ

万能のツボといわれています。

分娩時に感じる痛み(陣痛)は、女性が生涯に経験する痛みの中で最も強いものと言われています。この痛みは、産婦にとって恐怖を伴うものとなり、痛みへの不安から分娩進行に悪影響を与える可能性もあります。緊張すると痛みが強くなり、さらに不安を増大させ、痛みが悪化するという「リード理論」が働きます。

このような悪循環を断ち切り、リラックスした状態でお産を迎えることが、スムーズで安全なお産に繋がります。

産痛の悪化を防ぐために

産痛が悪化する原因としては、以下の点が挙げられます:

-

緊張:痛みに対する不安から、筋肉が固まり、痛みが強くなる。

-

呼吸の乱れ:息を止めることで、腹筋が硬直し、痛みが増す。

-

リラックス不足:陣痛の合間にリラックスできず、子宮口の開きが悪くなり、分娩が進まない。

このような痛みの悪化を防ぐために、産婦がリラックスできる方法をあらかじめ知っておくことが大切です。

効果的な産痛緩和法

痛みの感じ方は、個人差や分娩の進行具合によって異なります。最近では、痛みを和らげる方法が豊富に存在し、無痛分娩やリラックス法、呼吸法などが選ばれています。

事前に助産師と相談して、自分に合った産痛緩和法を見つけておくと安心です。

【ゲートコントロール理論】痛みの伝わり方をコントロール

「ゲートコントロール理論」とは、痛みの感覚が伝わる過程において、他の刺激が痛みの信号を遮断するという理論です。

具体的には、太い神経繊維(圧力や触覚を伝える)からの刺激が優先的に伝わり、痛みの信号が後回しになることで、痛みを緩和できます。

例えば、以下の方法で痛みを和らげることが可能です:

-

圧力をかける(背中や腰に圧をかける)

-

マッサージ(痛みを感じる部分を揉みほぐす)

-

温熱療法(温かいものを使う)

-

アロマテラピー(香りでリラックス)

【タッチング・マッサージ・圧迫法】産痛緩和に効果的

ゲートコントロール理論を実践するために、タッチングやマッサージを活用しましょう。

例えば、陣痛が来ているときに、痛みを感じる場所をさすったり、圧をかけたりすることで、痛みを緩和できます。

指圧や鍼療法も効果があり、過去の研究では指圧を受けることで産痛の軽減が報告されています。

ツボ押しでは、例えば「三陰交(さんいんこう)」や「合谷(ごうこく)」などのツボが有名ですが、妊娠中の刺激は避けるべきツボもありますので、助産師に相談してみてください。

【お湯に浸かる】リラックス法としての入浴

産痛を和らげる方法として、お湯に浸かることも効果的です。出産予定の施設で入浴が許可されているか事前に確認しておきましょう。

もし入浴が難しい場合でも、痛みを感じる部位に温かいタオルをあてることで、リラックス感を得ることができます。

【呼吸法】リラックスと産痛緩和のカギ

呼吸法は、産痛を和らげるための非常に効果的な方法です。特に、腹式呼吸を意識して行うことで、体の力を抜き、リラックス状態を作り出せます。

深い呼吸をすることで、副交感神経が優位になり、痛みが和らぎます。また、過呼吸を防ぎ、リラックスすることで、骨盤底筋群の緊張がほぐれ、産道の圧迫や損傷を防ぐ効果もあります。

呼吸法のポイントは、吐く息を長く、吸う息を短く。自然なリズムで呼吸を行い、体をリラックスさせましょう。

産痛緩和のためのサポート

お産の痛みを和らげるためには、適切なサポートが大切です。柏市・野田市・境町エリアを中心に、現役助産師が個別にサポートを行っています。

もし「どの方法が自分に合うのか」「産痛が辛いと感じる」などのお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。

産後サポートも承っています

産後の身体をしっかりとケアし、赤ちゃんとの生活をサポートするためのアドバイスも行っています。

ご予約・お問合せはLINE公式アカウントから、またはお電話でも対応しています。

▶ [LINEで相談する]

▶ [お問い合わせフォーム]

▶ [Instagram DMでも受付中]

まとめ

産痛の緩和方法は多岐にわたります。自分に合った方法を事前に準備し、リラックスできる環境を整えることで、出産をスムーズに進めることができます。

また、助産師としっかりと相談し、自分に合った方法を見つけることが大切です。安心して出産を迎えるためのサポートを提供しますので、お気軽にご相談ください。

お産の始まりは、下腹が痛いことが多いです。リラックスした呼吸で、カイロを貼って下半身を温めると、循環が良くなって産痛の緩和につながります。

【痛みの部位の変化とケアについて】

お産が進むにつれて、痛みはその部位を移動し、産婦が感じる痛みの種類や場所も変わってきます。痛みの変化に合わせて適切にケアを行うことが、お産の進行を助け、産婦の快適さをサポートします。

1. 子宮口が開き始める初期(2〜3㎝)

お産が始まり、子宮口が2〜3㎝に開くと、初めは下腹部の痛みを感じることが多いです。この段階では、赤ちゃんの状態が良好で破水していなければ、活動に制限はありません。下腹部にカイロを貼る、足湯で下半身を温めるなど、温かい刺激で痛みを和らげるケアが効果的です。また、下腹部や足元を温めることで、血行が促進され、痛みの軽減にもつながります。

2. 腰、仙骨、尾骨の痛み(4〜7㎝)

子宮口が4㎝以上開き、赤ちゃんの頭が下に下がるころには、腰から仙骨、尾骨にかけての痛みが強くなります。この時期は、産婦の痛みの場所に合わせてサポートが重要です。特に腰へのマッサージや圧迫が効果的です。パートナーやサポート役の人に、痛みを感じる腰の部分を優しくさすったり、圧迫してもらうと、リラックスしやすくなります。

3. 子宮口が7〜8㎝、全開に近づくころ

この段階になると、陣痛の合間に眠くなり、体力が消耗しやすくなります。特に、子宮口が全開に近づくころには、陣痛の合間に深く眠れることがあります。お産の進行を助けるためにも、休息の時間をしっかり確保できるよう、環境を整えることが重要です。暗い環境や静かな空間を提供し、リラックスできるようサポートします。

4. 仙骨、会陰、肛門の痛み(全開大)

子宮口が全開になると、仙骨や会陰、肛門に強い痛みを感じることがあります。この時期、赤ちゃんが生まれる準備を整えている段階です。肛門付近にテニスボールをあてて圧迫したり、パートナーやサポート者にこぶしで圧迫してもらうことで痛みを和らげることができます。このような圧迫が、骨盤底筋群の緊張を和らげ、出産をスムーズに進めるのに役立ちます。

お産の進行に伴い、痛みは移り変わり、それぞれの段階で必要なケアが変わります。サポートをしっかりと行い、産婦がリラックスできる環境を整えることが、よりスムーズで快適なお産に繋がります。

妊娠中の睡眠の質はお産にも影響があるともいわれています。寝る前にスマホを使わないようにして、睡眠の質を高めることをおすすめします。

【お産と妊娠中の睡眠の関係】

- 妊娠最終月と睡眠時間と睡眠の質が分娩様式と分娩にかかる時間に与える影響を検討した研究があります。

- この研究では、睡眠時間が7時間以上の場合は平均分娩所要時間が17.8時間であったのに対し、6時間未満の場合の産婦では29.0時間あると有意に延長したとあります。また、睡眠の質を示す中途覚醒の長さが、全睡眠の10%未満であった場合は平均分娩所用時間が18.3時間であったのに対し、15%以上の産婦では26.0時間と、これも有意な延長が認められました。また帝王切開となるリスクは、睡眠時間が7時間以上の産婦に比べて6時間未満の群では4.54倍、中途覚醒の時間の長さが10%未満の産婦に比べて15%以上の群では5.19倍と、いずれも有意に高くなっていました。妊娠の経過中に健康的に眠ることは、妊娠・出産のプロセスにとってもいい影響があると考えられます。

- 妊娠初期の不眠はおもにホルモンバランスの変化によるものが多く、妊娠中期には横になっていると胎動が気になったり、腰痛や頻尿などにより不眠を感じる妊婦さんもいます。妊娠後期には浮腫、こむら返りなど運動不足が原因になるものもあります。不眠・睡眠障害の対処法は個人差がありますが、ストレスをためないことが大切です。ぬるめのお湯につかったり、ウォーキングなど軽い運動をしたりリラックスすることを心がけることをおすすめします。自分が好きだと感じるものに触れてリラックスできると、良い睡眠につながります。妊娠後期になると体を動かしにくくなるため、音楽や香りに触れることをおすすめします。

妊娠8カ月あたりからは赤ちゃんの聴覚が完成 しつつあるため、クラシック音楽などを赤ちゃんと一緒に聞いてリラックスするのも良いかもしれませね。スマートフォンやパソコンの画面から出ているブルーライトは、メラトニンというホルモンの分泌を抑制し 、睡眠の質を低下させます。メラトニンは私たちの睡眠リズムや体内時計の調整に関係しているホルモンです。通常、日中など明るい場所にいるときはメラトニンの分泌量が少なくなり、夜間の暗いときには分泌量が増えます。

目安としては、就寝2時間前にはスマートフォンやパソコンを使わないように心がけることが大切です。それに加え、寝室を暗くしておくと、睡眠の質をより高くすることができるでしょう。

産前産後のお役立ち情報は『助産師フォトこねこ』にお任せ下さい

赤ちゃんのことも相談していただけます

陣痛・破水時の病院への電話のについて、お役に立ちましたでしょうか。

『助産師フォトこねこ』は産科の現場で勤務する現役助産師が代表をつとめています。ママや赤ちゃんの快適な生活のために日々アンテナを張って、皆さんに役立つ情報を発信していきます。

産前産後で気になることがあればお気軽に

現役助産師ニューボーンフォト出張撮影

わからないことや気になることがありましたら、お気軽にご相談ください。

産科の現場で勤務している助産師だからこそ、疑問にお答えできます。

『助産師フォトこねこ』は現役助産師ニューボーンフォト出張撮影だけでなく、ベビーケアやママケアもご提供しております。